文献推荐:家禽坏死性肠炎发病特征与营养调控策略

时间:2025-03-30

来源:蛋鸡营养荟

导 读:家禽坏死性肠炎(NE)由产气荚膜梭菌引起,以高发病率、高死亡率为特征,严重威胁养殖业。抗生素曾有效控制NE,但近年因全球限抗政策,NE发病率回升。文章综述NE的病原学、流行特点及营养调控措施(如益生菌、有机酸、噬菌体等替代方案),为解析发病机制和开发防控策略提供参考。

1. NE的发病特征

1.1 病原学特征

主要病原:产气荚膜梭菌,G型菌株为NE主要致病菌。

关键毒素:NetB毒素(坏死性肠炎B样毒素),通过形成β孔导致肠道细胞坏死。

其他毒素:α毒素(CPA)广泛存在于A-G型菌株中,但NetB毒素是NE的核心致病毒素。

1.2 流行病学特征

易感群体:鸡(尤其2~4周龄肉鸡),放养鸡发病率高于笼养鸡。

传播途径:消化道水平传播(污染饲料、垫料、变质蛋白等)。

诱因:肠道黏膜损伤(如球虫感染)。饲养环境差、应激、免疫功能下降。

高发季节为温湿度较高的4~9月。

1.3 临床症状

临床型NE:突然死亡(1~2小时内),死亡率达50%。典型症状:黑褐色粪便、肠道弥漫性坏死灶。

亚临床型NE:采食量下降、增重减缓、饲料转化率低。隐性肠道损伤,长期存在且经济损失更严重。

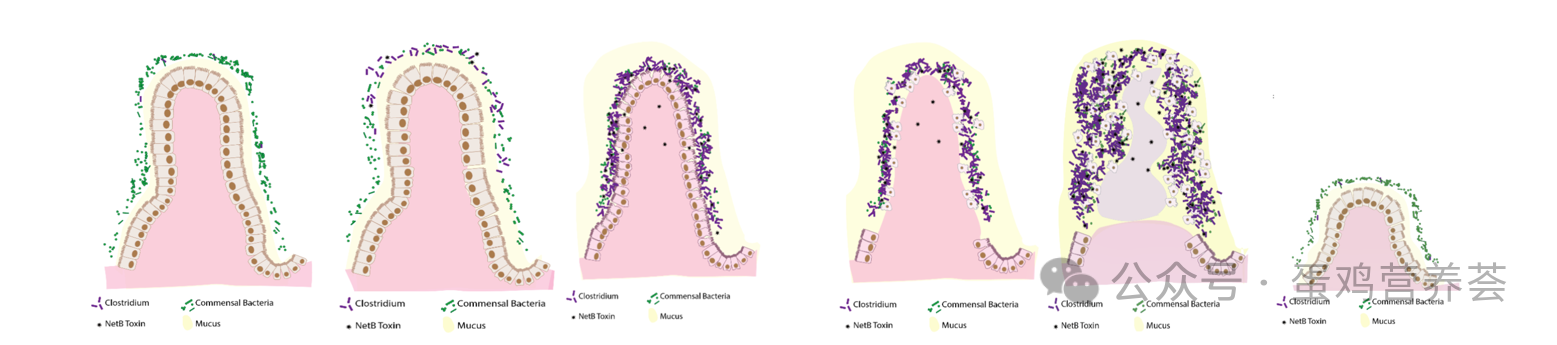

1.4 发病机制

NetB毒素作用:与宿主细胞膜结合→形成七聚体孔洞→离子失衡→细胞坏死。协同水解酶(胶原酶、透明质酸酶)破坏肠道屏障。

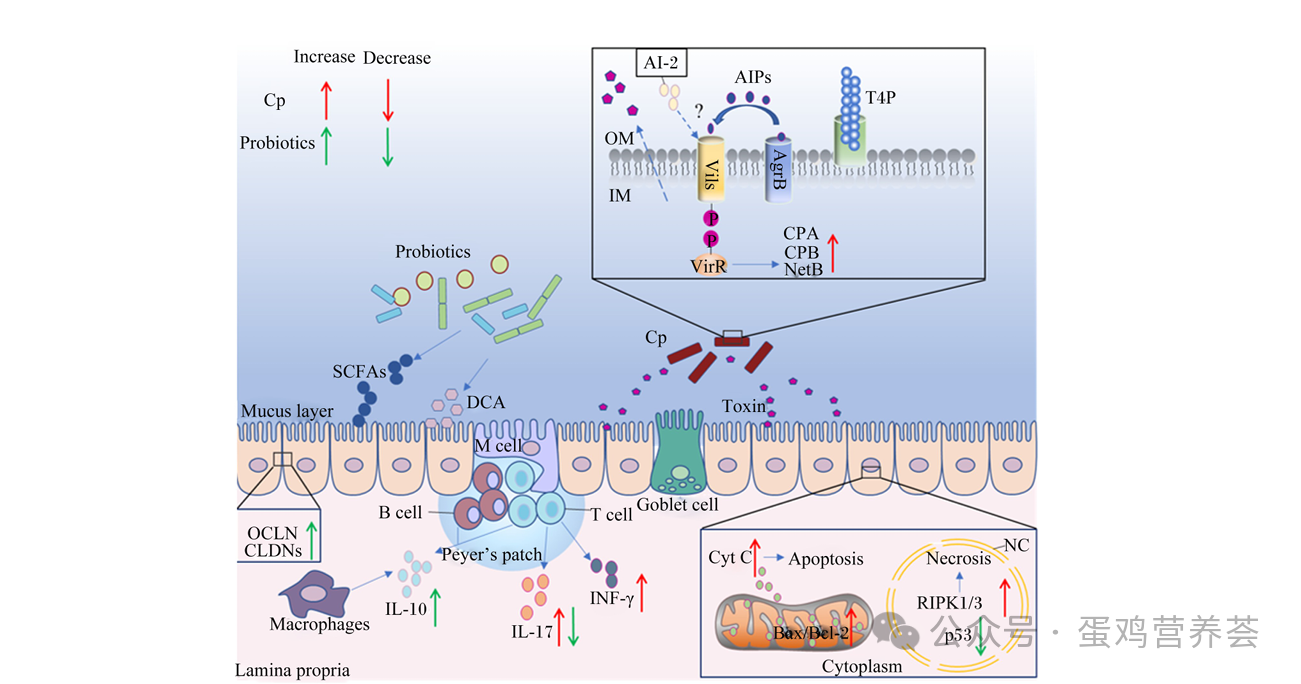

信号通路:VirR/VirS双组分系统及Agr群体感应系统调控NetB表达。

TLR4/NF-κB通路介导炎症反应(如IL-6、IL-8分泌增加)。

(坏死性肠炎的发生机制)

2. NE的营养调控进展

2.1 有机酸

作用机制:增强肠道屏障功能(如丁酸改善绒毛形态)。抑制致病菌增殖,调节肠道菌群。调控TLR4/NF-κB通路,减轻炎症。

代表研究:混合有机酸(丁酸+月桂酸)效果优于单一酸(Kumar等,2021)。添加柠檬酸+百里酚的微胶囊混合物可降低死亡率(Swaggerty等,2022)。

2.2 益生菌

常用菌株:乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌。

作用机制:抑制产气荚膜梭菌定植,恢复肠道菌群平衡。调节Th1/Th17/Treg免疫应答,降低炎症因子(TNF-α、IFN-γ)。

挑战:活菌数控制、多菌株协同应用技术待优化。

(产气荚膜梭菌和益生菌影响鸡肠道健康的互作机制, 童狄清 2022)

2.3 益生元

常用类型:低聚糖(如甘露寡糖)、酵母细胞壁(β-葡聚糖)。

作用机制:促进有益菌(乳酸杆菌、双歧杆菌)增殖。上调免疫信号(TLR4、IL-12)以抑制致病菌。

局限性:作用效果受动物年龄、饲料配方影响。

2.4 酶制剂

常用酶类:木聚糖酶、溶菌酶。

作用机制:降解致病菌细胞壁(如溶菌酶PlyCP10)。

改善肠道通透性,减少内毒素释放。

应用场景:小麦型饲料中添加木聚糖酶可降低NE病变(Liu等,2012)。

2.5 植物提取物

代表成分:百里香酚、香芹酚、单宁、绿原酸。

作用机制:抗菌、抗氧化、抗炎(如抑制α毒素活性)。调节TLR2/NF-κB通路,增强紧密连接蛋白表达。

研究案例:黄芩+金银花提取物显著改善肠道形态(Li等,2024)。

2.6 噬菌体

优势:特异性裂解产气荚膜梭菌(如噬菌体φ3626)。

挑战:耐高温性差、成本高、缺乏市场监管标准。

研究进展:多价噬菌体混合物(INF-401)可降低死亡率(Miller等,2010)。

3 小结与展望

限制兽用抗菌药使用使 NE 发病率上升,现有营养调控措施虽有效果,但关键抗病靶点、高效利用技术和营养素组合效应等仍需研究,这对家禽 NE 防治和畜牧业发展意义重大。

1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。

2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。

3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。