2021年12月7日养猪业重要信息汇总

时间:2021-12-07

来源:综合报道

猪肉冻品库存继续下滑 进口量下行趋势不减

猪周期底部远远没到:生猪产能恢复速度超过预期 冷冻猪肉库存偏高

伴随着生猪价格的攀升,生猪养殖户已经开始盈利。不过,整个11月份,尽管猪价在持续的攀升,但生猪期货市场价格却有点“温吞水”,反弹幅度减弱。

对于此次猪肉价格低位大幅反弹的主要原因,农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌认为,10月份的规模屠宰企业生猪屠宰量已经达到3023万头,同比增幅达111%。在供应增加幅度这么大的情况下价格上涨,说明消费拉动起了主要作用。近期全国各地大幅降温,刺激猪肉消费进一步提升,南方地区的腊肉制作也进入了高峰期,猪价保持现有的高位是有支撑的。

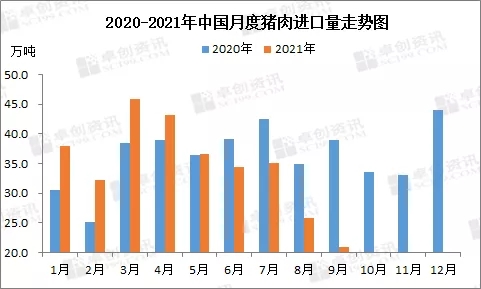

然而,生猪产能恢复速度超过预期,冷冻猪肉库存偏高,供应端压力犹存。据海关总署数据显示,10月份猪肉进口量同比降幅为41.1%,即便如此,市场预计前期进口冻肉库存仍然偏高。

因此,不少业内人士认为,猪周期的底部远远没到,预计猪价全面反转仍需等待。从现在的产能去化进程来看,行业产能需要一定时间的调减,预计2022年上半年猪价行情大概率不会很乐观。

基本面弱势未改 “猪周期”拐点延后

9月底以来,生猪期货、现货价格联动上涨。接受中国证券报记者采访的多位业内人士认为,生猪基本面弱势难改,近期反弹主要受前期过度下跌及供需阶段性错配影响。鉴于基本面弱势难改,预计后市猪价仍将偏弱运行,猪价在明年一季度末或二季度可能出现再次探底。

多因素共振提振猪价

农业农村部数据显示,2021年第47周,生猪及猪肉价格再度环比上涨,已连续7周上涨。期货市场上,生猪期货主力2201合约自前期低位13365元/吨一路上行,最高反弹至17670元/吨,虽较现货涨幅略显逊色,但也走出一波较强行情。

截至12月3日收盘,生猪期货主力2201合约收跌2.92%报15455元/吨,较前期低位上涨15.64%。现货方面,据农业农村部监测,截至12月3日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.75元/公斤,比12月2日上升1.1%。

对于近期生猪期货价格表现,中衍期货投资咨询部总经理卢旭表示,反弹主要受前期过度下跌及饲料成本上涨影响。

“一方面,前期猪价下跌幅度较大,猪粮比跌破6∶1盈亏平衡点,养殖行业出现亏损,养殖企业惜售情绪加重,期价继续杀跌动能有所下降。另一方面,从养殖成本看,由于9月中下旬作为饲料原料的玉米现货价格大幅上涨,一定程度上支撑了猪价反弹。”卢旭说。

徽商期货农产品分析师尉秀分析,随着气温下降,大猪价格上涨带动标猪价格走高。同时,10月10日收储的3万吨猪肉成交价格区间在19.8元/公斤至20元/公斤,折合毛猪约在14.5元/公斤。收储价格提振了业内人士对后市的信心。近期居民有提前腌腊肉、灌香肠的现象,提前释放了旺季需求量,导致11月市场需求跟进不足,猪价涨势放缓,价格呈震荡小涨走势,涨幅较10月份收窄。

东证衍生品研究院农产品资深分析师黄玉萍认为,从基本面变量来看,目前生猪现价依旧处于高位,其背后逻辑在于供需结构的阶段性错配——日益增加的肥猪需求与阶段性稀缺的供应。

猪价拐点未至

虽然近期猪价持续上涨,但业内人士认为,当前猪价拐点未至,短期猪价仍将维持偏弱局面。

黄玉萍表示,当前生猪期货主力2201合约贴水于现货,主要受年前供需不明朗的影响。12月即将步入年前需求释放阶段,前期压栏的生猪将陆续出栏并补上当前肥猪空缺,期现回归的逻辑将持续。当前远月2203合约、2205合约基本上走出了二次探底逻辑,但2203合约预期已经很足,盘面价格距离10月上旬探底的现货价格10元/公斤仍有不小升水,操作上可把握逢高沽空机会。

“实际上,当前的强势反弹增添了拐点的不确定性。”她认为,生猪价格若维持高位震荡,部分在7月至9月已深度亏损的养殖户实现扭亏,容易对市场产生非理性乐观预期,从而放慢调结构动作,甚至提前做一些补栏操作,打乱了应有的产能调整节奏。在这个假设下,拐点有可能出现在明年三季度和四季度。

尉秀认为,生猪供应根基并未真正动摇。中长期来看,依然维持偏弱观点,预计猪价在明年一季度末或二季度出现再次探底。

卢旭说,能繁母猪存栏量决定未来生猪总供给状况,而生猪供应量决定着猪价的拐点。当前,全国能繁母猪存栏量保持高位,库存去化较缓慢,而生猪出栏量已恢复至2018年非洲猪瘟疫情前水平,未来一段时间猪肉供给量保持基本稳定。预计生猪短期行情以震荡为主。

生猪期货发挥重要作用

今年在生猪价格波动剧烈的背景下,越来越多的生猪养殖上市公司加入到生猪期货套保的行列中。据不完全统计,目前已有16家A股上市公司开展或拟开展生猪套期保值业务。

受猪周期影响,当供应增加、市场供大于求时,价格就会出现下跌;当价格持续大幅下跌后,养殖户普遍出现亏损,从而不可避免地减少生猪存栏,势必造成未来生猪供应量大幅下降,随着供应减少,生猪价格会企稳反弹。由于生猪现货价格频繁波动,影响企业的正常生产安排和经营利润。因此,受猪周期的影响,许多企业生产和经营面临较大价格风险。

尉秀表示,谨慎、合理利用衍生工具,减少价格波动,能够稳定企业经营、促进企业发展。

卢旭表示,大商所生猪期货推出以后,为生猪企业发现市场价格和规避现货市场价格风险,发挥着保驾护航的积极作用。比如,有些参与生猪期货的企业,通过生猪期货锁定养殖利润,且扩大养殖规模,增加行业影响力;同时,通过期货市场进行饲料原料采购,不仅节约采购成本,也能在期货市场提前建立原料战略库存,降低和锁定原料成本采购价格,确保实现企业稳定经营。

昙花一现还是原地起飞,未来猪价怎么走?

值得注意的是,近日我国东部区发布的生猪调运新规。上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南六省区东部区联防发布的《关于协助东部区实施生猪调运有关措施的函》,东部区六省(直辖市)于2021年12月1日起,不再接收东部区外30公斤以上生猪进入东部区育肥,不再接收东部区外未经“点对点”调运备案的生猪调入东部区屠宰。

猪粮比持续低于盈亏平衡点,生猪养殖利润已陷入深度亏损

养殖利润是决定生猪供给的核心因素,领先猪肉价格变化半个周期左右。猪粮比能够直观反映生猪养殖成本收益对比关系。

由于生猪养殖行业成本提升,6月9日,发改委等五部门联合发布的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》,将生猪养殖盈亏平衡点对应的猪粮比,由此前的6:1上调到7:1。

自5月14日起,22省市猪粮比一直在盈亏平衡点之下运行,导致生猪养殖利润低迷。

根据发改委数据,9月15日,中国生猪养殖预期盈利降至-715.8元/头,为2015年有数据以来最低点。随后2个月生猪养殖预期虽有边际企稳的现象,但目前仍处于历史较低水平。

本轮能繁母猪淘汰的进程已经开启,能繁母猪存栏量在今年7月已经迎来拐点

能繁母猪存栏量决定了生猪的产能。从猪的生产周期来看,能繁母猪经过配种、妊娠后产下仔猪,再经过保育、育肥形成出栏生猪,这一过程大约需要10-14个月左右。

但随着养殖技术的提升,PSY(每头母猪每年提供的断奶仔猪数)、MSY(每头母猪每年出栏肥猪数)等指标有所提高,能繁母猪存栏领先猪肉价格的时间有缩短的趋势。

从历史数据来看,能繁母猪存栏同比与猪肉价格具有负相关关系,滞后12个月的能繁母猪存栏与猪肉价格的相关系数为-0.65。根据农业部数据,2021年7月中国能繁母猪存栏量环比回落0.5%,结束了连续21个月的增长,8月降幅进一步扩大至0.9%,标志着这一轮能繁母猪的去化进程已开启。

春江水暖鸭先知,上市公司的产能去化在年初就已经开始。以牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技4家生猪养殖企业为例,其生物性资产合计值在2020年年底达到峰值,然后开始逐季下降,一季度、二季度、三季度环比分别为-3.7%、-4.6%和-10.5%。

当前生猪存栏创历史新高,新一轮去栏迫在眉睫

与前几轮猪周期相比,本轮猪周期具有涨幅大、速度快、持续时间上的特征。超级猪周期下,养殖利润攀升,养殖户产能扩张力度超过历史水平。

今年6月,能繁母猪存栏量达到本轮高点4564万头,较2019年9月的低点上涨133.1%。

正是前期的过度补栏,导致今年以来生猪存栏和出栏持续处于高位,猪肉价格持续下跌。截至今年三季度生猪存栏量达到4.4亿头,是2014以来同期最高水平,如此高的存栏量超过市场需求量,亟需进一步去化。

季节性回暖不改供过于求的本质,此次短期的上涨不具备可持续性,预计猪肉价格在春节后将再次回落。

目前猪肉价格在10月中旬探底后呈现短期回暖,主要受需求拉动,一是蔬菜价格太高导致的替代效应,二是进入猪肉消费旺季,居民开始储备过冬食品、制作腊肉腊肠,同时国家开启第二轮收储工作。

但生猪市场供过于求的格局并未改变,春节后猪肉价格或将出现二次探底。

猪肉价格短期仍处于磨底状态,预计在2022年下半年迎来本轮周期拐点。生猪供给最根本的驱动因素是养殖利润,当前生猪养殖行业已陷入深度亏损状态,能繁母猪开始去化。

今年6月份以来,生猪养殖总体处于亏损状态,9月份全国养殖户亏损面达76.7%。能繁母猪存栏量已在7月迎来拐点,按照能繁母猪存栏通常领先猪肉价格10个月的历史经验,猪肉价格可能在明年下半年实现企稳。

作为CPI非常重要的分项,猪肉价格和CPI走势高度相关。2008年至今,猪肉价格和CPI指数的相关系数达到0.68,远高于CPI篮子中其他商品。同时,牛肉、羊肉以及禽肉同样可以为人体补充蛋白质,是猪肉的可选替代品。

当猪肉价格上升时,牛肉、羊肉以及禽肉相对价格降低,需求上升,价格有望伴随猪周期的启动迎来上涨。

按照猪周期的价格变化规律,今年四季度至明年上半年猪肉价格将在22元/千克左右保持震荡,后续猪肉价格变动三种情形:中性情形下,在2022年年底上涨至30元/千克左右,对CPI同比的拉动达到0.7个百分点;

乐观情形下,产能去化超预期,则2022年年底猪肉价格上涨至35元/千克左右,对CPI同比的拉动达到1.2个百分点;悲观情形下,明年下半年猪肉价格上涨较慢,至年底上涨至26元/千克,对CPI同比的拉动为0.4个百分点。

警惕猪周期重启后居民生活成本提高、滞胀风险上升。一方面,2022年PPI或持续向CPI传导、猪周期触底回升,叠加CPI低基数等因素,CPI同比有突破3%的可能。

物价压力可能凸显,或在明年下半年对货币政策形成制约。另一方面,当前中国居民边际消费倾向仍未回到疫情前水平,餐饮、旅游等部分行业的部分就业人员收入仍未根本性改善。

同时未来出口有下行压力,就业压力或增大,有必要未雨绸缪继续兜牢民生社保底线,适当提高对中低收入人群补贴,避免物价上涨带来的冲击。

养猪大户强势加码屠宰产能 屠宰企业还坐得住吗?

在产能方面,双汇发展在屠宰行业的“老大”地位或受到了威胁。预计到今年年底,养猪行业中仅牧原股份一家,就能在屠宰产能方面赶上屠宰行业的龙头老大双汇发展。而当前大举加码屠宰产能的猪企不止是牧原股份一家。面对来势汹汹的猪企们,屠宰企业们还坐得住吗?

在国内某大型养猪企业的操作流水线上,工作人员将自养的生猪宰杀后,消毒处理,再加工售卖。

猪企大举进军屠宰行业

牧原股份在最新的投资者调研活动中表示,公司目前已有内乡、正阳两个屠宰厂投入运营,合计产能400万头/年。未来两个月,公司新建的屠宰产能将陆续投产,预计春节前公司屠宰板块运营的屠宰产能将超过2000万头/年。而双汇发展在今年10月份对投资者表示,目前公司的年屠宰生猪产能为2300多万头。这也就意味着,到今年年底,仅牧原股份一家的屠宰产能就可以赶上双汇发展。

大手笔加码屠宰产能的猪企不只有牧原股份。生猪出栏量排名前五的猪企中有四家均已向屠宰行业进军,这四家猪企今年的屠宰产能均有增加。新希望表示,今年前三季度生猪屠宰量增长了29%,未来生猪屠宰项目会根据目前养殖规模的落地情况和下一步行情的变化来调整。温氏股份表示,预计今明两年新增屠宰生猪产能约400万头,未来公司肉猪产品的80%将以毛猪形态销售,20%为屠宰后的鲜品形态销售。天邦股份也表示,今年预计生猪屠宰量将达到120万-130万头。

值得关注的是,目前我国屠宰行业的市场集中度并不高。根据产业分析机构观研天下报告,目前我国屠宰行业排名前五的企业的市场占有率在7%左右,排名第一的双汇发展的市场占有率仅占2.65%。

对猪企来说,加码屠宰业务的目的在于消化过剩产能。上海钢联农产品事业部生猪分析师李明对中国商报记者表示,10月份大规模养殖企业基本超额完成当月出栏计划。据统计,大规模养殖企业的12月出栏计划比11月实际出栏量增加多在10%以内。理论上其增加屠宰业务在一定程度上可以降低生猪价格波动带来的风险。

屠宰企业的日子并不好过

猪企进军屠宰行业或让本就艰难的屠宰企业“雪上加霜”。

目前,龙大肉食、金字火腿等屠宰行业头部企业的业绩在下滑。今年,金字火腿仅三季度就亏损了785.53万元;龙大肉食今年二季度的屠宰业务的营业收入较上年同期下降了12.57%。

当前,屠宰行业整体还处于亏损状态。李明对中国商报记者表示,当前监测屠宰企业开工率为21.78%,环比前一周下降0.48个百分点,同比下降3.02个百分点。在生猪价格持续上涨和终端肉价上涨受限的影响下,屠宰企业依然处于亏损状态,亏损达到125.40元/头,环比前一周亏损扩大到17.43元/头。

“对屠宰企业利润带来较大影响的因素是肉品的鲜销率以及分割结构,控制好鲜销转冻品的比例以及优化分割结构可以规避部分价格风险。以计算账面亏损为例,当分割品盈利系数低时,屠宰企业会把多出的成本转嫁至白条肉上分担,这就导致销售白条肉的亏损加剧。但实际亏损不能按账面看,要结合人员成本和整体折旧来计算,控制得好的少数厂家现在可以获得少量盈利。另外销售策略也会影响盈利情况,销售策略主要是企业围绕保住市场份额的目的来制定的。” 李明说。

对猪企来说,加码屠宰业务具有一定风险。李明表示:“在产能过剩周期中,大规模企业实际的投入成本可能会加重养殖企业的资金压力,且屠宰在短时间内产生的效益需要依靠向猪肉产品的延伸,另外还会压缩猪源流向屠宰环节的利润空间。”

猪企和屠企未来或会“相爱相杀”

在业内人士看来,当前养猪企业加码屠宰业务有利可图。李明表示:“生猪养殖企业加码屠宰业务,首先可以规避价格波动带来的部分风险,但并不能够完全覆盖价格风险;其次可以扩大企业影响力,进而也可以扩大市场份额;再者会节省原有模式下因生猪调运产生的部分成本,获得更大的操作空间。”

“不仅我们在发展屠宰业务,屠宰企业也在搞养殖,大家都在追求全产业链的发展。”一位国内上市猪企的相关负责人告诉中国商报记者,相关政策的出台也使屠宰行业在上游收购和下游销售环节面临着隐性的双重价格限制。12月1日开始,上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南六省份将会禁止非东部区30公斤以上生猪进入东部区育肥(种猪、仔猪除外)。这也就意味着,北方的生猪将无法进入上述地区市场。这也促进了大规模养殖企业未来发展产销一体化,上述地区大规模企业的养猪场多会布局屠宰业务,将生猪就地宰杀、售卖。

“在生猪屠宰业务上,相关政策正逐步引导,减少跨区域的生猪调运,在一定大区内形成生猪供需的内部平衡,同时鼓励大型养猪企业向下游延伸,形成养猪、屠宰一条龙的格局。”新希望六和相关负责人告诉中国商报记者,“非洲猪瘟疫情在过去几年,已经给养猪行业带来了规模、效率及产业链上的升级,养殖环节和下游屠宰环节的连接会更加紧密。”

“调猪”向“调肉”转变将进一步推动“养殖-屠宰一体化”。除了竞争,不少具有一定规模的猪企和屠宰企业选择了合作。大北农与得利斯在生猪养殖、屠宰业务等方面进行合作,双方拟合资设立生猪养殖业务公司(由大北农控股,得利斯参股)、生猪屠宰业务公司(由得利斯控股,大北农参股)。温氏食品与华统股份也拟合资设立生猪养殖业务公司(由温氏股份控股,华统股份参股),双方还拟合资设立生猪屠宰业务公司(由华统股份控股,温氏股份参股)。

“从行业集中度来说,‘养殖-屠宰一体化’,可以成为未来生猪养殖行业发展主要方向。一体化更能贯穿产业链,不断加强和完善企业的体制和抗风险能力,同时也使得新生公司更具有竞争力。”李明说。

1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。

2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。

3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。